AIと教育:大きく差がでる子どもの教育と親の理解

生成AI(人工知能)については進化が止まりません。

今回は教育教材大手の株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山県)が取り組むAI教材に触れながら、これからの教育に不可欠と思う点に触れていきたいと思います。

ベネッセコーポレーション:進研ゼミの生成AI活用の新サービス「チャレンジAI学習コーチ」を発表

少し遡りますが、2024年2月2日、ベネッセから次のプレスリリースが入りました。

AIと教育の相性は間違いないと肌感で考えられますよね。

少子化の影響で教育者になりたいと考える人も不足し、子どもの競争力も保たれない時代。

生成AIの教育活用は必須の状況の中、ベネッセが発出した上記プレスリリースですが、要約すると次の点が挙げられます。

- AIとのやり取りで、わからないことを言語化

子どもの「わからないことがわからない」「どう質問したらいいか、わからない」について、こどものつぶやきから原因を予測し適切な解説によりサポート - 55年の指導実績による効果的なコンテンツ

蓄積された解答データ、寄せられた質問から子どものつまずきやすいポイントを分析 - 褒めや励ましで学習意欲を向上

AIの解答には褒めや励ましを取り入れ、子どもの不安や恥ずかしい思いを軽減、気兼ねなく質問する後押し - AIで解決できない場合はアドバイザーが解決

AIだけでなく、教科アドバイザーが解答するサービスとの連携により、わからない点を残さず解決

AIと教育の”相性”について

AIを教育に活用することに関しては、次のとおりたくさんのメリットが考えられます。

これは活用しない手はないと思います。

パーソナライズされた学習

生成AIは、個々の学習者の理解度や興味に合わせてカスタマイズされた教材を提供してくれることにより、一人ひとりに最適なペースと内容での学習が可能になります。

即時フィードバック

子どもたちは、疑問を持った時にすぐに解決できる環境で学ぶことが重要です。

生成AIは24時間365日対応可能であり、即時フィードバックを提供することで学習のモチベーションが高まります。

探究学習の促進

生成AIは、子どもたちが自ら質問をし、答えを探求するプロセスをサポートできます。

これは、批判的思考力や問題解決能力を育む上で非常に重要です。

AIと教育の活用の可能性

上述の”相性の良さ”としてあげた次の3点を考えても、

- 一人ひとりに最適なペースと内容での学習が可能

- 疑問を持った時にすぐに解決できる環境で学ぶことが重要

- 批判的思考力や問題解決能力を育む上で非常に重要

ベネッセをはじめとして自宅学習や、学校教育などでもAI教育に重きがおかれるのではないでしょうか。

AI教育ツールが充実することにより”教育格差の縮小”や”教育内容の拡張”が期待され、将来、より包括的で効果的な学習経験を得ることが可能と考えられます。

子どもに教育の機会を与えるのは、どこまでいっても”親”

良いことばかりに触れましたが、私は上で述べたような教育とAIの相性も抜群で将来の可能性もバラ色と思う反面、一部の子どもにしか適用されない可能性を考えてしまいます。

親のデジタルリスキリングが進まなければ子どもの未来は危うい!?

そうです。悪いのはいつも親。

子どもには勉強しろ!しろ!と言っているのに、親である大人たちは一向に勉強をしようとしません。

学び直しをしない親に、はたしてAIの可能性を理解できるのでしょうか。

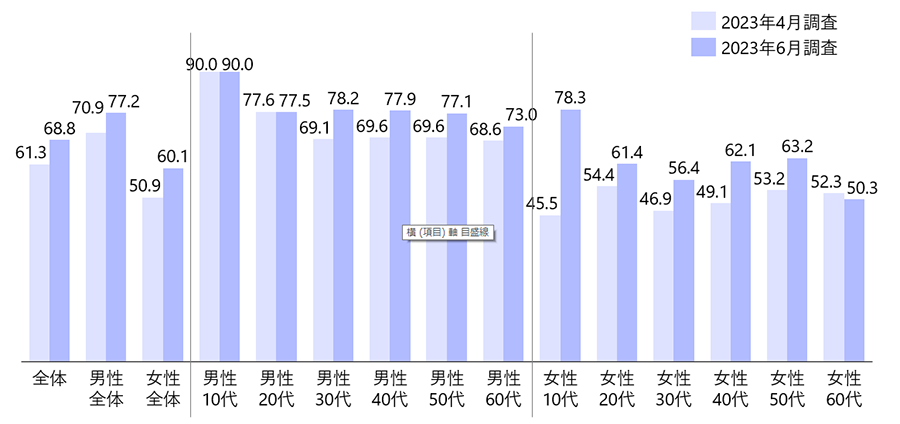

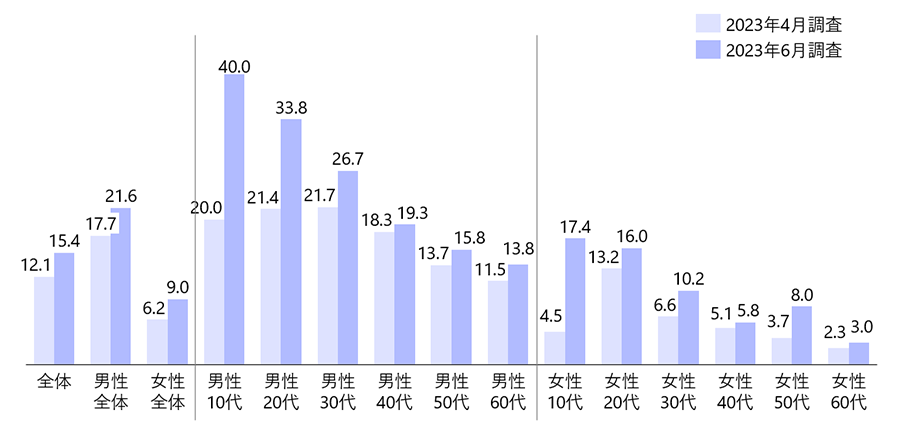

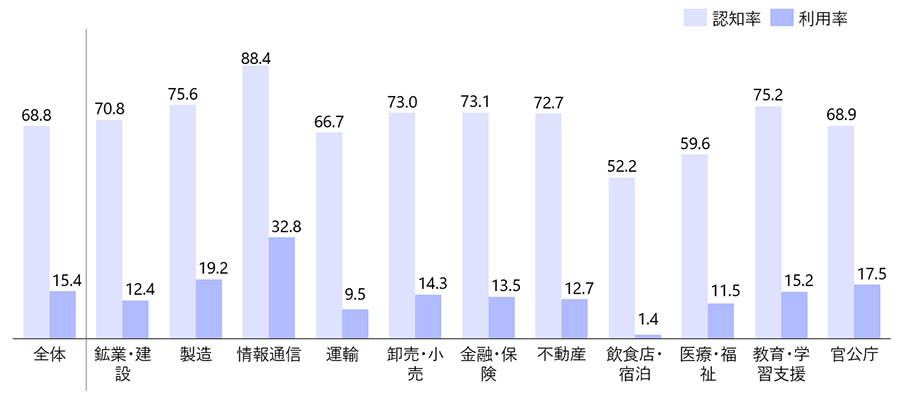

日本のChatGPTの認知・利用率に関しての統計を見てみます。

問題なのは、やっぱりAIについて知ってはいたとしても大人たちが実際に活用していないという事実ですね。

15.4%の人しか実際には触れていないAIをどうやって子どもに普及させようと思うのでしょうか。

できる限り早く、親(大人)たちがAIを活用していくことが重要です。

将来、さらなる格差社会がやってくる

上記でみた認知と利用率のグラフですが同年4月の調査もありまして、2ヶ月間で認知率は15.9ポイント上昇しているのに対して、利用率は3.3ポイントの上昇にとどまっています。

情報格差というよりも、行動を起こせる人か起こせない人かによって格差が生じていくのだろうなと感じました。

つまり、行動を起こせない人のAIなど新しい技術への理解は乏しいまま、その理解は子どもにも伝播していくものと考えられます。

まとめ

誰しも自分より子ども世代、孫世代がより幸せに、より豊かに生活してくれる将来を夢見るものです。

その将来のために、私たちが今できることは最新のデジタル技術・AIについて理解を深め、実際に活用し、子どもに伝え、学習させることではないでしょうか。