大正9年〜人口推計|都道府県人口100年の推移を探る|国勢調査

日本全国の都道府県の中で、どの地域が最も人口が多いかを知ることは、経済活動や政策立案にとって重要です。

この記事では、最新の総人口データを基に、全国の都道府県をランキング形式で紹介し、詳細な分析を行います。

1920年(大正9年)から2020年(令和2年)の100年の人口推計を見る

全国都道府県別の人口推計を見ていきます。

| 都道府県名 | 1920年 大正9年 | 1925年 大正14年 | 1930年 昭和5年 | 1935年 昭和10年 | 1940年 昭和15年 | 1945年 昭和20年 | 1947年 昭和22年 | 1950年 昭和25年 | 1955年 昭和30年 | 1960年 昭和35年 | 1965年 昭和40年 | 1970年 昭和45年 | 1975年 昭和50年 | 1980年 昭和55年 | 1985年 昭和60年 | 1990年 平成2年 | 1995年 平成7年 | 2000年 平成12年 | 2005年 平成17年 | 2010年 平成22年 | 2015年 平成27年 | 2020年 令和2年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全国 | 55,963,053 | 59,736,822 | 64,450,005 | 69,254,148 | 73,114,308 | 71,998,104 | 78,101,473 | 84,114,574 | 90,076,594 | 94,301,623 | 99,209,137 | 104,665,171 | 111,939,643 | 117,060,396 | 121,048,923 | 123,611,167 | 125,570,246 | 126,925,843 | 127,767,994 | 128,057,352 | 127,094,745 | 126,146,099 |

| 北海道 | 2,359,183 | 2,498,679 | 2,812,335 | 3,068,282 | 3,272,718 | 3,518,389 | 3,852,821 | 4,295,567 | 4,773,087 | 5,039,206 | 5,171,800 | 5,184,287 | 5,338,206 | 5,575,989 | 5,679,439 | 5,643,647 | 5,692,321 | 5,683,062 | 5,627,737 | 5,506,419 | 5,381,733 | 5,224,614 |

| 青森県 | 756,454 | 812,977 | 879,914 | 967,129 | 1,000,509 | 1,083,250 | 1,180,245 | 1,282,867 | 1,382,523 | 1,426,606 | 1,416,591 | 1,427,520 | 1,468,646 | 1,523,907 | 1,524,448 | 1,482,873 | 1,481,663 | 1,475,728 | 1,436,657 | 1,373,339 | 1,308,265 | 1,237,984 |

| 岩手県 | 845,540 | 900,984 | 975,771 | 1,046,111 | 1,095,793 | 1,227,789 | 1,262,743 | 1,346,728 | 1,427,097 | 1,448,517 | 1,411,118 | 1,371,383 | 1,385,563 | 1,421,927 | 1,433,611 | 1,416,928 | 1,419,505 | 1,416,180 | 1,385,041 | 1,330,147 | 1,279,594 | 1,210,534 |

| 宮城県 | 961,768 | 1,044,036 | 1,142,784 | 1,234,801 | 1,271,238 | 1,462,254 | 1,566,831 | 1,663,442 | 1,727,065 | 1,743,195 | 1,753,126 | 1,819,223 | 1,955,267 | 2,082,320 | 2,176,295 | 2,248,558 | 2,328,739 | 2,365,320 | 2,360,218 | 2,348,165 | 2,333,899 | 2,301,996 |

| 秋田県 | 898,537 | 936,408 | 987,706 | 1,037,744 | 1,052,275 | 1,211,871 | 1,257,398 | 1,309,031 | 1,348,871 | 1,335,580 | 1,279,835 | 1,241,376 | 1,232,481 | 1,256,745 | 1,254,032 | 1,227,478 | 1,213,667 | 1,189,279 | 1,145,501 | 1,085,997 | 1,023,119 | 959,502 |

| 山形県 | 968,925 | 1,027,297 | 1,080,034 | 1,116,822 | 1,119,338 | 1,326,350 | 1,335,653 | 1,357,347 | 1,353,649 | 1,320,664 | 1,263,103 | 1,225,618 | 1,220,302 | 1,251,917 | 1,261,662 | 1,258,390 | 1,256,958 | 1,244,147 | 1,216,181 | 1,168,924 | 1,123,891 | 1,068,027 |

| 福島県 | 1,362,750 | 1,437,596 | 1,508,150 | 1,581,563 | 1,625,521 | 1,957,356 | 1,992,460 | 2,062,394 | 2,095,237 | 2,051,137 | 1,983,754 | 1,946,077 | 1,970,616 | 2,035,272 | 2,080,304 | 2,104,058 | 2,133,592 | 2,126,935 | 2,091,319 | 2,029,064 | 1,914,039 | 1,833,152 |

| 茨城県 | 1,350,400 | 1,409,092 | 1,487,097 | 1,548,991 | 1,620,000 | 1,944,344 | 2,013,735 | 2,039,418 | 2,064,037 | 2,047,024 | 2,056,154 | 2,143,551 | 2,342,198 | 2,558,007 | 2,725,005 | 2,845,382 | 2,955,530 | 2,985,676 | 2,975,167 | 2,969,770 | 2,916,976 | 2,867,009 |

| 栃木県 | 1,046,479 | 1,090,428 | 1,141,737 | 1,195,057 | 1,206,657 | 1,546,355 | 1,534,311 | 1,550,462 | 1,547,580 | 1,513,624 | 1,521,656 | 1,580,021 | 1,698,003 | 1,792,201 | 1,866,066 | 1,935,168 | 1,984,390 | 2,004,817 | 2,016,631 | 2,007,683 | 1,974,255 | 1,933,146 |

| 群馬県 | 1,052,610 | 1,118,858 | 1,186,080 | 1,242,453 | 1,299,027 | 1,546,081 | 1,572,787 | 1,601,380 | 1,613,549 | 1,578,476 | 1,605,584 | 1,658,909 | 1,756,480 | 1,848,562 | 1,921,259 | 1,966,265 | 2,003,540 | 2,024,852 | 2,024,135 | 2,008,068 | 1,973,115 | 1,939,110 |

| 埼玉県 | 1,319,533 | 1,394,461 | 1,459,172 | 1,528,854 | 1,608,039 | 2,047,261 | 2,100,453 | 2,146,445 | 2,262,623 | 2,430,871 | 3,014,983 | 3,866,472 | 4,821,340 | 5,420,480 | 5,863,678 | 6,405,319 | 6,759,311 | 6,938,006 | 7,054,243 | 7,194,556 | 7,266,534 | 7,344,765 |

| 千葉県 | 1,336,155 | 1,399,257 | 1,470,121 | 1,546,394 | 1,588,425 | 1,966,862 | 2,112,917 | 2,139,037 | 2,205,060 | 2,306,010 | 2,701,770 | 3,366,624 | 4,149,147 | 4,735,424 | 5,148,163 | 5,555,429 | 5,797,782 | 5,926,285 | 6,056,462 | 6,216,289 | 6,222,666 | 6,284,480 |

| 東京都 | 3,699,428 | 4,485,144 | 5,408,678 | 6,369,919 | 7,354,971 | 3,488,284 | 5,000,777 | 6,277,500 | 8,037,084 | 9,683,802 | 10,869,244 | 11,408,071 | 11,673,554 | 11,618,281 | 11,829,363 | 11,855,563 | 11,773,605 | 12,064,101 | 12,576,601 | 13,159,388 | 13,515,271 | 14,047,594 |

| 神奈川県 | 1,323,390 | 1,416,792 | 1,619,606 | 1,840,005 | 2,188,974 | 1,865,667 | 2,218,120 | 2,487,665 | 2,919,497 | 3,443,176 | 4,430,743 | 5,472,247 | 6,397,748 | 6,924,348 | 7,431,974 | 7,980,391 | 8,245,900 | 8,489,974 | 8,791,597 | 9,048,331 | 9,126,214 | 9,237,337 |

| 新潟県 | 1,776,474 | 1,849,807 | 1,933,326 | 1,995,777 | 2,064,402 | 2,389,653 | 2,418,271 | 2,460,997 | 2,473,492 | 2,442,037 | 2,398,931 | 2,360,982 | 2,391,938 | 2,451,357 | 2,478,470 | 2,474,583 | 2,488,364 | 2,475,733 | 2,431,459 | 2,374,450 | 2,304,264 | 2,201,272 |

| 富山県 | 724,276 | 749,243 | 778,953 | 798,890 | 822,569 | 953,834 | 979,229 | 1,008,790 | 1,021,121 | 1,032,614 | 1,025,465 | 1,029,695 | 1,070,791 | 1,103,459 | 1,118,369 | 1,120,161 | 1,123,125 | 1,120,851 | 1,111,729 | 1,093,247 | 1,066,328 | 1,034,814 |

| 石川県 | 747,360 | 750,854 | 756,835 | 768,416 | 757,676 | 887,510 | 927,743 | 957,279 | 966,187 | 973,418 | 980,499 | 1,002,420 | 1,069,872 | 1,119,304 | 1,152,325 | 1,164,628 | 1,180,068 | 1,180,977 | 1,174,026 | 1,169,788 | 1,154,008 | 1,132,526 |

| 福井県 | 599,155 | 597,899 | 618,144 | 646,659 | 643,904 | 724,856 | 726,264 | 752,374 | 754,055 | 752,696 | 750,557 | 744,230 | 773,599 | 794,354 | 817,633 | 823,585 | 826,996 | 828,944 | 821,592 | 806,314 | 786,740 | 766,863 |

| 山梨県 | 583,453 | 600,675 | 631,042 | 646,727 | 663,026 | 839,057 | 807,251 | 811,369 | 807,044 | 782,062 | 763,194 | 762,029 | 783,050 | 804,256 | 832,832 | 852,966 | 881,996 | 888,172 | 884,515 | 863,075 | 834,930 | 809,974 |

| 長野県 | 1,562,722 | 1,629,217 | 1,717,118 | 1,714,000 | 1,710,729 | 2,121,050 | 2,060,010 | 2,060,831 | 2,021,292 | 1,981,433 | 1,958,007 | 1,956,917 | 2,017,564 | 2,083,934 | 2,136,927 | 2,156,627 | 2,193,984 | 2,215,168 | 2,196,114 | 2,152,449 | 2,098,804 | 2,048,011 |

| 岐阜県 | 1,070,407 | 1,132,557 | 1,178,405 | 1,225,799 | 1,265,024 | 1,518,649 | 1,493,644 | 1,544,538 | 1,583,605 | 1,638,399 | 1,700,365 | 1,758,954 | 1,867,978 | 1,960,107 | 2,028,536 | 2,066,569 | 2,100,315 | 2,107,700 | 2,107,226 | 2,080,773 | 2,031,903 | 1,978,742 |

| 静岡県 | 1,550,387 | 1,671,217 | 1,797,805 | 1,939,860 | 2,017,860 | 2,220,358 | 2,353,005 | 2,471,472 | 2,650,435 | 2,756,271 | 2,912,521 | 3,089,895 | 3,308,799 | 3,446,804 | 3,574,692 | 3,670,840 | 3,737,689 | 3,767,393 | 3,792,377 | 3,765,007 | 3,700,305 | 3,633,202 |

| 愛知県 | 2,089,762 | 2,319,494 | 2,567,413 | 2,862,701 | 3,166,592 | 2,857,851 | 3,122,902 | 3,390,585 | 3,769,209 | 4,206,313 | 4,798,653 | 5,386,163 | 5,923,569 | 6,221,638 | 6,455,172 | 6,690,603 | 6,868,336 | 7,043,300 | 7,254,704 | 7,410,719 | 7,483,128 | 7,542,415 |

| 三重県 | 1,069,270 | 1,107,692 | 1,157,407 | 1,174,595 | 1,198,783 | 1,394,286 | 1,416,494 | 1,461,197 | 1,485,582 | 1,485,054 | 1,514,467 | 1,543,083 | 1,626,002 | 1,686,936 | 1,747,311 | 1,792,514 | 1,841,358 | 1,857,339 | 1,866,963 | 1,854,724 | 1,815,865 | 1,770,254 |

| 滋賀県 | 651,050 | 662,412 | 691,631 | 711,436 | 703,679 | 860,911 | 858,367 | 861,180 | 853,734 | 842,695 | 853,385 | 889,768 | 985,621 | 1,079,898 | 1,155,844 | 1,222,411 | 1,287,005 | 1,342,832 | 1,380,361 | 1,410,777 | 1,412,916 | 1,413,610 |

| 京都府 | 1,287,147 | 1,406,382 | 1,552,832 | 1,702,508 | 1,729,993 | 1,603,796 | 1,739,084 | 1,832,934 | 1,935,161 | 1,993,403 | 2,102,808 | 2,250,087 | 2,424,856 | 2,527,330 | 2,586,574 | 2,602,460 | 2,629,592 | 2,644,391 | 2,647,660 | 2,636,092 | 2,610,353 | 2,578,087 |

| 大阪府 | 2,587,847 | 3,059,502 | 3,540,017 | 4,297,174 | 4,792,966 | 2,800,958 | 3,334,659 | 3,857,047 | 4,618,308 | 5,504,746 | 6,657,189 | 7,620,480 | 8,278,925 | 8,473,446 | 8,668,095 | 8,734,516 | 8,797,268 | 8,805,081 | 8,817,166 | 8,865,245 | 8,839,469 | 8,837,685 |

| 兵庫県 | 2,301,799 | 2,454,679 | 2,646,301 | 2,923,249 | 3,221,232 | 2,821,892 | 3,057,444 | 3,309,935 | 3,620,947 | 3,906,487 | 4,309,944 | 4,667,928 | 4,992,140 | 5,144,892 | 5,278,050 | 5,405,040 | 5,401,877 | 5,550,574 | 5,590,601 | 5,588,133 | 5,534,800 | 5,465,002 |

| 奈良県 | 564,607 | 583,828 | 596,225 | 620,471 | 620,509 | 779,685 | 779,935 | 763,883 | 776,861 | 781,058 | 825,965 | 930,160 | 1,077,491 | 1,209,365 | 1,304,866 | 1,375,481 | 1,430,862 | 1,442,795 | 1,421,310 | 1,400,728 | 1,364,316 | 1,324,473 |

| 和歌山県 | 750,411 | 787,511 | 830,748 | 864,087 | 865,074 | 936,006 | 959,999 | 982,113 | 1,006,819 | 1,002,191 | 1,026,975 | 1,042,736 | 1,072,118 | 1,087,012 | 1,087,206 | 1,074,325 | 1,080,435 | 1,069,912 | 1,035,969 | 1,002,198 | 963,579 | 922,584 |

| 鳥取県 | 454,675 | 472,230 | 489,266 | 490,461 | 484,390 | 563,220 | 587,606 | 600,177 | 614,259 | 599,135 | 579,853 | 568,777 | 581,311 | 604,221 | 616,024 | 615,722 | 614,929 | 613,289 | 607,012 | 588,667 | 573,441 | 553,407 |

| 島根県 | 714,712 | 722,402 | 739,507 | 747,119 | 740,940 | 860,275 | 894,267 | 912,551 | 929,066 | 888,886 | 821,620 | 773,575 | 768,886 | 784,795 | 794,629 | 781,021 | 771,441 | 761,503 | 742,223 | 717,397 | 694,352 | 671,126 |

| 岡山県 | 1,217,698 | 1,238,447 | 1,283,962 | 1,332,647 | 1,329,358 | 1,564,626 | 1,619,622 | 1,661,099 | 1,689,800 | 1,670,454 | 1,645,135 | 1,707,026 | 1,814,305 | 1,871,023 | 1,916,906 | 1,925,877 | 1,950,750 | 1,950,828 | 1,957,264 | 1,945,276 | 1,921,525 | 1,888,432 |

| 広島県 | 1,541,905 | 1,617,680 | 1,692,136 | 1,804,916 | 1,869,504 | 1,885,471 | 2,011,498 | 2,081,967 | 2,149,044 | 2,184,043 | 2,281,146 | 2,436,135 | 2,646,324 | 2,739,161 | 2,819,200 | 2,849,847 | 2,881,748 | 2,878,915 | 2,876,642 | 2,860,750 | 2,843,990 | 2,799,702 |

| 山口県 | 1,041,013 | 1,094,544 | 1,135,637 | 1,190,542 | 1,294,242 | 1,356,491 | 1,479,244 | 1,540,882 | 1,609,839 | 1,602,207 | 1,543,573 | 1,511,448 | 1,555,218 | 1,587,079 | 1,601,627 | 1,572,616 | 1,555,543 | 1,527,964 | 1,492,606 | 1,451,338 | 1,404,729 | 1,342,059 |

| 徳島県 | 670,212 | 689,814 | 716,544 | 728,748 | 718,717 | 835,763 | 854,811 | 878,511 | 878,109 | 847,274 | 815,115 | 791,111 | 805,166 | 825,261 | 834,889 | 831,598 | 832,427 | 824,108 | 809,950 | 785,491 | 755,733 | 719,559 |

| 香川県 | 677,852 | 700,308 | 732,816 | 748,656 | 730,394 | 863,700 | 917,673 | 946,022 | 943,823 | 918,867 | 900,845 | 907,897 | 961,292 | 999,864 | 1,022,569 | 1,023,412 | 1,027,006 | 1,022,890 | 1,012,400 | 995,842 | 976,263 | 950,244 |

| 愛媛県 | 1,046,720 | 1,096,366 | 1,142,122 | 1,164,898 | 1,178,705 | 1,361,484 | 1,453,887 | 1,521,878 | 1,540,628 | 1,500,687 | 1,446,384 | 1,418,124 | 1,465,215 | 1,506,637 | 1,529,983 | 1,515,025 | 1,506,700 | 1,493,092 | 1,467,815 | 1,431,493 | 1,385,262 | 1,334,841 |

| 高知県 | 670,895 | 687,478 | 718,152 | 714,980 | 709,286 | 775,578 | 848,337 | 873,874 | 882,683 | 854,595 | 812,714 | 786,882 | 808,397 | 831,275 | 839,784 | 825,034 | 816,704 | 813,949 | 796,292 | 764,456 | 728,276 | 691,527 |

| 福岡県 | 2,188,249 | 2,301,668 | 2,527,119 | 2,755,804 | 3,094,132 | 2,746,855 | 3,178,134 | 3,530,169 | 3,859,764 | 4,006,679 | 3,964,611 | 4,027,416 | 4,292,963 | 4,553,461 | 4,719,259 | 4,811,050 | 4,933,393 | 5,015,699 | 5,049,908 | 5,071,968 | 5,101,556 | 5,135,214 |

| 佐賀県 | 673,895 | 684,831 | 691,565 | 686,117 | 701,517 | 830,431 | 917,797 | 945,082 | 973,749 | 942,874 | 871,885 | 838,468 | 837,674 | 865,574 | 880,013 | 877,851 | 884,316 | 876,654 | 866,369 | 849,788 | 832,832 | 811,442 |

| 長崎県 | 1,136,182 | 1,163,945 | 1,233,362 | 1,296,883 | 1,370,063 | 1,318,589 | 1,531,674 | 1,645,492 | 1,747,596 | 1,760,421 | 1,641,245 | 1,570,245 | 1,571,912 | 1,590,564 | 1,593,968 | 1,562,959 | 1,544,934 | 1,516,523 | 1,478,632 | 1,426,779 | 1,377,187 | 1,312,317 |

| 熊本県 | 1,233,233 | 1,296,086 | 1,353,993 | 1,387,054 | 1,368,179 | 1,556,490 | 1,765,726 | 1,827,582 | 1,895,663 | 1,856,192 | 1,770,736 | 1,700,229 | 1,715,273 | 1,790,327 | 1,837,747 | 1,840,326 | 1,859,793 | 1,859,344 | 1,842,233 | 1,817,426 | 1,786,170 | 1,738,301 |

| 大分県 | 860,282 | 915,136 | 945,771 | 980,458 | 972,975 | 1,124,513 | 1,233,651 | 1,252,999 | 1,277,199 | 1,239,655 | 1,187,480 | 1,155,566 | 1,190,314 | 1,228,913 | 1,250,214 | 1,236,942 | 1,231,306 | 1,221,140 | 1,209,571 | 1,196,529 | 1,166,338 | 1,123,852 |

| 宮崎県 | 651,097 | 691,094 | 760,467 | 824,431 | 840,357 | 913,687 | 1,025,689 | 1,091,427 | 1,139,384 | 1,134,590 | 1,080,692 | 1,051,105 | 1,085,055 | 1,151,587 | 1,175,543 | 1,168,907 | 1,175,819 | 1,170,007 | 1,153,042 | 1,135,233 | 1,104,069 | 1,069,576 |

| 鹿児島県 | 1,415,582 | 1,472,193 | 1,556,690 | 1,591,466 | 1,589,467 | 1,538,466 | 1,746,305 | 1,804,118 | 2,044,112 | 1,963,104 | 1,853,541 | 1,729,150 | 1,723,902 | 1,784,623 | 1,819,270 | 1,797,824 | 1,794,224 | 1,786,194 | 1,753,179 | 1,706,242 | 1,648,177 | 1,588,256 |

| 沖縄県 | 571,572 | 557,622 | 577,509 | 592,494 | 574,579 | 0 | 0 | 914,937 | 801,065 | 883,122 | 934,176 | 945,111 | 1,042,572 | 1,106,559 | 1,179,097 | 1,222,398 | 1,273,440 | 1,318,220 | 1,361,594 | 1,392,818 | 1,433,566 | 1,467,480 |

*昭和20年、22年は沖縄県の調査結果を含まない。

*昭和35年は長野県西筑摩郡山口村と岐阜県中津川市の境界紛争地域人口(男39人,女34人)は全国に含まれているが,長野県及び岐阜県のいずれにも含まれていない。

*昭和35年、40年は沖縄県を除く。

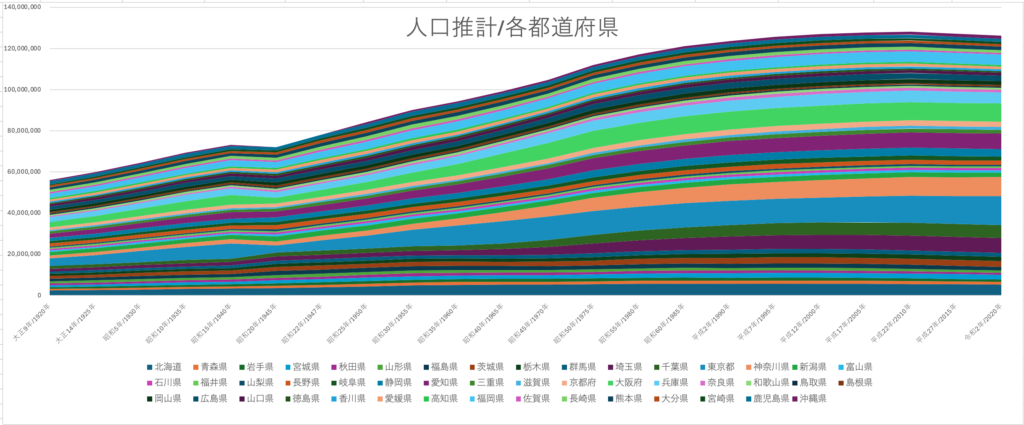

推計人口のグラフ

上に表示した表からグラフを作成しました。

大正9年から平成27年までほぼ一本調子で人口は伸びています。

令和2年に減少に転じ、今後は人口減少時代に突入します。

日本の都道府県別人口推移の特徴と傾向

日本の人口推移は、各都道府県ごとに異なる特徴と傾向を持っています。大正9年(1920年)から令和2年(2020年)までの100年間のデータを基に、日本の人口動態を分析し、地域ごとの特色や変遷について探ってみましょう。

1. 都市部の人口増加

東京都や大阪府、神奈川県などの大都市圏は、一貫して人口が増加していることが見受けられます。

特に東京都は、1920年の約370万人から2020年には約1400万人へと大幅に増加しています。

この急激な人口増加の要因としては、経済の中心地としての役割、豊富な雇用機会、交通インフラの発展が挙げられます。

2. 農村部の人口減少

一方で、秋田県や島根県、青森県などの農村地域では、人口が減少傾向にあります。例えば、秋田県は1945年の約121万人をピークに、その後は減少の一途を辿り、2020年には約95万人まで減少しています。

この現象は、都市部への若者の流出や高齢化が主な要因となっています。

3. 高度経済成長期の影響

高度経済成長期(1950年代〜1970年代)には、多くの都道府県で人口が急増しました。特に、愛知県や埼玉県、千葉県などでは、産業の発展に伴う人口流入が顕著でした。

愛知県は自動車産業の中心地として知られ、トヨタ自動車をはじめとする関連企業の発展が人口増加を支えました。

4. 人口の停滞と微減

1990年代以降、日本全体の人口増加は停滞し、微減の傾向が見られます。これは、少子高齢化が進行しているためです。

特に、新潟県や長野県、福井県などでは、人口がピークに達した後、減少に転じています。

5. 沖縄県の独自の傾向

沖縄県は、戦後の復興とともに人口が急増しました。1950年の約57万人から、2020年には約146万人と2.5倍以上に増加しています。

沖縄の人口増加は、観光業の発展や基地経済、若い世代の多さが要因となっています。

結論と展望

日本の人口動態は、地域ごとの経済状況、産業構造、社会的要因によって大きく異なります。都市部の人口集中と農村部の過疎化という二極化が進む中、各都道府県はそれぞれの課題に対応するための施策を講じています。

今後、少子高齢化がさらに進行することが予想されるため、地方創生や移住促進、出生率向上などの取り組みが一層重要となるでしょう。